安全行動に関する「チェックリスト」を作成することが、意外と難しい。何をすべきかは分かっていても、それが概念的なものだったり、統一されてなかったりするものだからだ。そうした内容について、「パフォーマンス・マネジメント」による第31回目の引用である。

【引用はじめ】

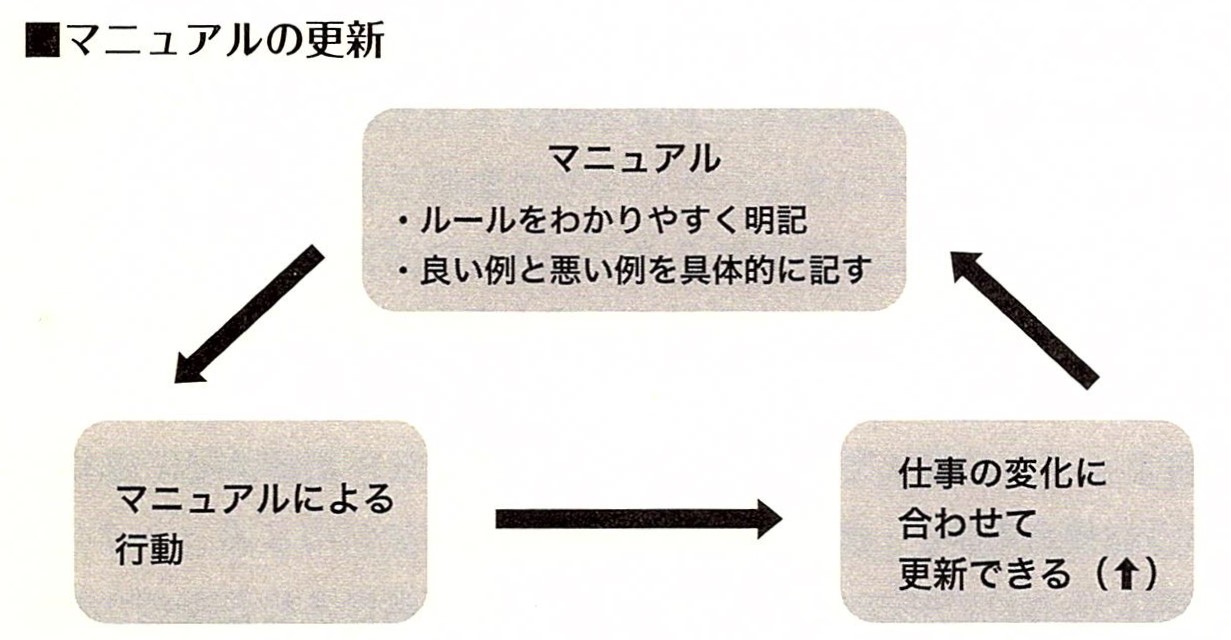

工場内における安全行動のチェックリストを作成した。事故を防ぐために何をしなくてはいけないかは、すでに分かっていることだった。でも、あらためてチェックリストとしてまとめようとすると、表現が曖昧だったり("注意一秒、怪我一生"とか)、情報があちこちに散らばっていたり(パンフレットに書いてあったり、ポスターになってたり、操作マニュアルに書いてあったり)、あるいは見解の相違があったりして、必ずしも一貫していないことが分かった。

(島宗理著 「パフォーマンス・マネジメント―問題解決のための行動分析学」1999年 開成出版刊、p.19)

【引用おわり】

安全な行動とは、誰にでも分かるものでなければならない。人によって解釈が異なるような表現では混乱をきたすことになる。安全な行動がなされているかどうかを評価する「チェックリスト」を作成するには、誰もが間違いなく評価できるものでなければならない。